時間:2025年10月04日 09:56

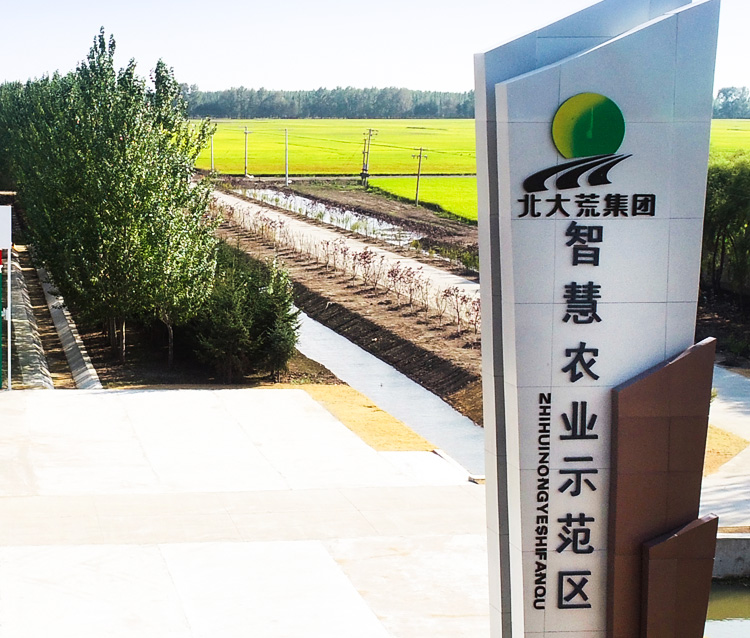

來源:北大荒集團黑龍江創業農場有限公司

作者:潘愛龍

點擊量:

本網訊(潘愛龍 鄒夢雯)“你瞧這大豆,枝椏上的豆莢擠得密密麻麻,一捏就知道籽粒飽滿;再看這玉米,穗子沉得把秸稈都壓彎了,穗軸上的玉米粒排得整整齊齊!”9 月下旬,位于同江市青河鎮的創業農場農業社會化服務示范區的田埂上,農場高級農藝師李常國扒拉著作物枝葉,手里的測產本記個不停,語氣里滿是藏不住的喜悅。彼時田壟間,金黃的玉米、豆株交錯鋪展,秋風一吹,枝葉沙沙作響,像是在提前慶祝豐收。

為了摸清示范區玉米、大豆的真實產量,給后續種地技術優化找對方向,創業農場早早就搭起了專業測產隊——1名高級農藝師帶隊,4名技術人員分成兩組,揣著尺子、計數器、電子秤這些“家伙事兒”,扎進田間地頭,把每一塊示范田都仔細“盤”了一遍。

測產的時候,大家沒走“大概齊”的路子,而是把田塊按實際情況分成小塊,每塊都選幾個有代表性的地方取樣。玉米地這邊,技術人員蹲在田里數植株、查穗子,還特意摘了些玉米穗,一個個剝開數籽粒,就為了算準“一棵玉米能結多少糧“;大豆地那邊更細致,拔起幾株大豆,連豆莢里的籽粒飽滿度都要挨個檢查,再稱重、算密度,生怕漏了哪個影響產量的細節。

每一組數據都當場記在本子上,每一份樣本都做好標記,全程清清楚楚、可查可溯——大家心里都清楚,只有把產量算得實,才能真正看出社會化服務的效果。

光算示范區還不夠,測產隊還特意繞到周邊農戶的地里,找了種著相同品種玉米、大豆的地塊,用一樣的方法測產量。碰到農戶張大爺,技術人員還詳細問了他“啥時候播的種、一畝地撒了多少種子、用的啥肥料”,都一一記在調查表上。“把農戶自己種的和示范區比一比,服務好不好、技術管用不管用,一眼就能看出來。”李常國的話實在又明白。

連續忙了兩天,測產結果一出來,整個團隊都振奮了:示范區的玉米,一畝地能收1966.3斤;大豆一畝地能收463.8斤,兩項產量都比預期高了不少,跟周邊農戶自種的地塊比,更是拉出了明顯差距。“這產量就是最好的證明,咱們的社會化服務方案,真能幫地里多打糧!”李常國舉著測產報告,聲音都透著底氣。

這次測產不只是算出了兩個數字,更像用一把“準尺子”,量出了農場農業社會化服務的真成效。有了這些實打實的結果,接下來怎么優化服務、怎么把好用的種植技術推給更多農戶,方向更清了。看著田里沉甸甸的玉米穗、滿枝椏的大豆莢,所有人都篤定:今年的豐收,穩了!